��؛����Ʒ�N��Ʒ�x��������ָ��(sh��)��

admin

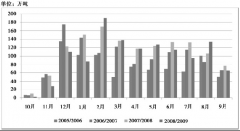

С�f��˹·�Ѡ���������M����Ʒ�x���������ӡ����l(f��)�F(xi��n)��“�^�����(sh��)�ļ��gϵ�y(t��ng)���Ǹ���څ������ģ�Ȼ�����^�����(sh��)����Ʒ��sֻ��30���ĕr�g̎�����õ�څ��ģʽ����ָ���Ե�׃�ӣ�����������߿����x����ͬ����Ʒ������Ʊ����ô����ϵ�y(t��ng)�ͱ���܉���30���ĕr�g��ٍ����ԓϵ�y(t��ng)������70���r�g��ʧȥ���Y��Ҫ���������”

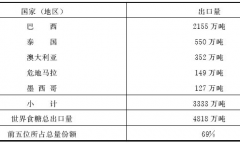

Ŀǰ���������Ľ��������г��^50�N����؛�ϼs���M�н��ס��x���^�̵�ǰ���ǣ�����������50��N�ϼs���܉��ṩ����ͬ���������Ľ������C���x���Ŀ����Ҫ���������߰l(f��)�F(xi��n)����ϣ���ęC����ʹ�������܉��о������@Щ���יC���ϣ���������ȥ��ÿһ���������ǺÙC���Ľ��ס���Ʒ�x���^��ͨ�^�ں������Desirability Scale����������Ʒ����a(ch��n)���˙C�����x�б����@�ӿ��Ԏ��������ߌ������YԴ�M�и��Ӹ�Ч�ķ��䡣

��Ʒ�x����ָ�u����Щ�S�r���ܳ��F(xi��n)���ɹ�Ͷ�Y���M���x��Ľ��יC�����^�̣���Ŀ���ǰ��պ���̶ȵ����?q��)�ÿһ�����יC���M��������Ʒ�x���^������Ҫ�ărֵ���Ǯa(ch��n)����һ�N�Д��˜ʡ�ͨ�^�@�N�˜ʣ������߿����պ���̶ȵ����ԁ팦������Ľ��יC���������^�ı��^��

�ƶ����Д��˜��Ժ���һ�����Ǵ_��һ�����ʴ�ʩ�����ij�����יC�������@�����ʣ���ô�����Ͳ����M�п��]�ˡ�

�P�ڽ�ֹˮƽ�ěQ�������^�ģ���ȡ�Q�ڽ����ߌ��L�U�đB(t��i)�ȺͿ����ڽ����Y�𡣽����ߌ��L�UԽ���У����Խ���M�о������x���@һ�c����ӳ��һ�����ߵĽ�ֹˮƽ��ͬ�ӣ������߿������ڽ����Y��Խ�٣���ô�����ߌ������M���x��Ľ�������Ҳ��Խ�࣬Ҳ������һ�����ߵĽ�ֹˮƽ��

���д����Ե��ǣ����ĺ������������������M�к����ģ�

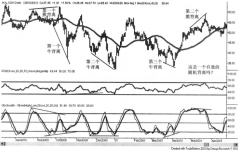

��1���A�ګ@��������

��2���c�@���������P���L�U��

��3���_ʼ������Ҫ���Y����

�A������Խ�ߣ��f�����ĺ�����Խ�������Ҫ���Y��Խ�ͣ��f���A�ڵ��Y���؈�Խ�ߣ�������ҲԽ���������c�AӋ���Y���؈����P���L�UԽ�͵�Ԓ������Խ���˝M�⡣

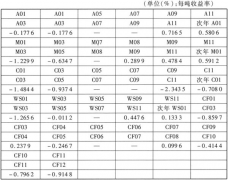

�����܉���^�ر��^���יC������Ʒ�x���Д��˜ʵ��O���;C���˺����Ե������@Щ���ԡ��҂����e������4�N��Ʒ�x����

��1�����ձ��ʣ�Sharpe ratio������ͨ�^ÿ��λ�L�U�µ��Y���؈����Ժ�����

��2���Ѡ�����Ʒ�x��ָ��(sh��)��

��3���r��׃��ָ��(sh��)��

��4���{(di��o)���^�Ĉ����ָ��(sh��)��

�@Щ��������ҲՈ�˾����M���^�Lԇ���õ��ĽYՓ�������˝M�⣬Ҳ����������������[�m����Щ����(ji��)��߀���҂��]���I������ă�(n��i)�ݣ������Dz��m���҇����Ј�����֮���҂��]���k��ʹ�ã�����߀��ҪӋ��C���̣��@�ӌ�һ��Ă���Ͷ�Y�߾��y�ˡ�